Aufbruch zur modernen Stadt: 1925–1933

Frankfurt, Wien und Hamburg. Drei Modelle im Vergleich

Im Jahr 2025 feiert das Neue Frankfurt seinen 100. Geburtstag. Unter der Regie des Oberbürgermeisters Ludwig Landmann und des Architekten und Stadtrats Ernst May plante man in den 1920er Jahren in Frankfurt am Main die Umgestaltung zur exemplarischen Großstadt der Moderne – sozial, baulich und kulturell. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebten und erlitten die großen Städte in Deutschland und Österreich Veränderung auf allen Gebieten. Statt Monarchien waren demokratisch verfasste Republiken mit allgemeinem freiem Wahlrecht für Männer und Frauen entstanden. Der Gewinn an Freiheit war jedoch zunächst begleitet von Nahrungsmittelknappheit, Wirtschaftskrise, Geldentwertung und vor allem von akuter Wohnungsnot. Schon während des Ersten Weltkrieges, aber auch danach waren kaum Wohnungen gebaut worden. Sowohl in Wien wie auch in den deutschen Großstädten wurde der zuvor durch private Bauspekulation betriebene Wohnungsbau zur vordringlichen Aufgabe der Gemeinde. Frankfurt entwickelte sich im Zuge dessen zu einem Zentrum des Neuen Bauens der Avantgarde. Die Ausstellung nutzt das Jubiläum des Neuen Frankfurt für eine Gegenüberstellung mit zwei anderen Schauplätzen. In den Gemeindebauten des Roten Wien, den Siedlungen des Neuen Frankfurt und den Blocks der Wohnstadt Hamburg zeigten sich die neuen Typologien der Massenwohnung, die Vision des „Neuen Menschen“, das Neue Bauen der Moderne ebenso wie Lösungen, die auch Traditionen einschlossen. Mit politisch ähnlichen Strategien entwickelten die drei Städte innerhalb weniger Jahre ihre eigenen Programme und Architekturen, die sich jedoch erheblich voneinander unterschieden. Die Gegenüberstellung bietet die Chance, etablierte Narrative kritisch zu befragen. Im Vergleich wird das Charakteristische des jeweiligen Modells umso deutlicher zu erkennen sein, ebenso wie die

Unterschiede.

Der soziale Wohnungsbau des Roten Wien 1919-1934 Nach dem Zusammenbruch der Habsburg-Monarchie 1918 und der Bildung der ersten Republik Österreich war Wien die problembeladene Hauptstadt eines geschr umpften Staates und zugleich ein eigenes Bundesland, das von 1919 bis 1934 mit einer sozialdemokratischen Mehrheit regiert wurde. Als Metropole des „Austromarxismus“ bildete Wien eine linke Insel in der ansonsten konservativ regierten Republik. Es herrschten Arbeitslosigkeit, Hunger und extreme Wohnungsnot. Über 90 Prozent aller Wohnstätten hatten kein Wasser und kein WC in der Wohnung und bestanden meistens nur aus einer Küche und einem Zimmer. Der Bau von einigen tausend Siedlungshäusern am Stadtrand in den ersten Jahren konnte die Not nur geringfügig lindern. Die eigene Steuerhoheit Wiens erlaubte 1923 die Schaffung des Gesetzes über die Wohnbausteuer, die vom vermögenden Teil der Bevölkerung erhoben und zweckgebunden für den sozialen Wohnbau der Gemeinde Wien verwendet wurde. Bis 1934 entstanden in Eigenregie der Stadt 65.000 kommunale Neubauwohnungen, viele davon in den charakteristischen „Superblocks“. Es entstanden ikonische Wohnanlagen, oft mit mehr als tausend Wohnungen, am bekanntesten der 1930 fertiggestellte Karl-Marx-Hof. Wichtig war, dass die Miethöhe auch für Arbeitslose tragbar war. Dies bedingte kleinere Grundrisse mit verhältnismäßig geringen Standards (Wohnküche, Durchgangszimmer, WC, kein Bad), die aber diejenigen der traditionellen Normalwohnung bei weitem überstiegen. Für Ausgleich sorgten die vorbildlichen Gemeinschaftseinrichtungen in der Mehrzahl der Gemeindebauten: Waschhäuser, öffentliche Bäder, Mütterberatungsstellen, Kindergärten, Bibliotheken und Veranstaltungssäle. Die Wohnstadt Hamburg Hamburg war im Unterschied zur preußischen Großstadt Frankfurt ein eigener Staat im Deutschen Reich. Nach 1918 galt es, die zuvor auf die Interessen von Handel, Hafen und Kolonialismus abgestellte Stadtpolitik auf die Nöte der zuvor bena chteiligten Mehrheit der Bevölkerung zu richten. Dies hieß vor allem, engagiert gegen die Wohnungsnot vorzugehen. Für die Fragen des Planens und Wohnens agierte der 1909 berufene Baudirektor Fritz Schumacher, der zunächst nur den städtischen Hochbau unter sich hatte. Der Zugang zur Leitung des Städtebaus gelang ihm erst Jahre später in der Auseinandersetzung mit der zuvor zuständigen Behörde des Ingenieurwesens. Einen zeitgemäßen Generalbebauungsplan für die ganze Stadt aufzustellen, war ihm nicht möglich. So ging er schrittweise vor und zeigte 1918–1920 durch einen neuen Plan am Dulsberg, wie sich sozialer Wohnungsbau in Hamburg realisieren ließ. Das Gebiet der Millionenstadt erstreckte sich nach Norden auf einer schmalen Fläche, die wenig Platz zur Stadterweiterung nach Westen und Osten bot. Ein Hinausgreifen ins Land war nicht möglich. Die von Schumacher Wohnstadt getauften neuen Quartiere, mit der er die bestehende Stadt zum urbanen Gesamtkunstwerk entwickeln wollte, wurde demnach nur möglich in relativ hoher Dichte.

Bei seiner Berufung nach Hamburg war Fritz Schumacher noch nicht der Backstein -Architekt schlechthin, als der er heute erinnert wird. Doch dominierte vor Ort eine starke regionalistische Bewegung, die den roten Backstein als wichtigstes Merkmal der norddeutschen Heimat ansah. Schumacher machte sich das zu Eigen mit der Folge, dass die Wohnstadt durch Backstein und Klinker ein einheitliches Stadtgesicht erhielt. Das Neue Frankfurt: Eine Stadt erfindet sich neu Mit dem Neuen Frankfurt verband sich ab 1925 eine Stimmung des permanenten Aufbruchs. Nach Beendigung der desaströsen Hyperinflation Ende 1923 in der Weimarer Republik wurde die Hauszinssteuer eingeführt, aus deren Erträgen die Regierung den Neubau von Wohnungen finanzierte. Im Oktober 1925 wurde auf dieser Grundlage in Frankfurt ein auf zehn Jahre berechnetes Programm für den Bau von 10.000 Wohnungen mit kontrollierten Mieten verabschiedet. Bis 1931 waren bereits mehr als 10.500 Wohneinheiten gebaut. Die Geschwindigkeit, mit der das Programm realisiert und bis 1932 auf 12.000 Wohneinheiten aufgestockt wurde, sorgte für Aufsehen. Ernst May nutzte das Programm als Hebel für eine Wende im Städtebau und in der Architektur. Die Ausdehnung der kompakten Stadt wurde vorerst gestoppt. Mit den Elementen „Trabanten“, „Grüngürtel“ und „Siedlung“ wurde der urbane Raum neu geordnet. Für eine kurze Zeitspanne wurde Frankfurts Hochbauamt zur Hochburg der Avantgarde des Neuen Bauens, die auch Architekt:innen aus dem Ausland nach Frankfurt zog. Die Ausstrahlung Frankfurts bewirkte, dass sich der 2. Internationale Kongress für Moderne Architektur (CIAM) im Oktober 1929 nicht in Berlin oder am Bauhaus in Dessau, sondern in Frankfurt am Main versammelte. Nachdem die Weltwirtschaftskrise die Bautätigkeit versiegen ließ, brachte das NS-Regime dem Neuen Frankfurt das definitive Aus. May und nicht wenige Mitarbeiter:innen seines Teams waren schon 1930 ausgeschieden, um einen großen Planungsauftrag in der Sowjetunion anzunehmen.

www.museumangewandtekunst.de

Weitere News

„Bauen in einer neuen Welt“

Vortrag im Rahmen der Schau "Stuttgart Hauptbahnhof"

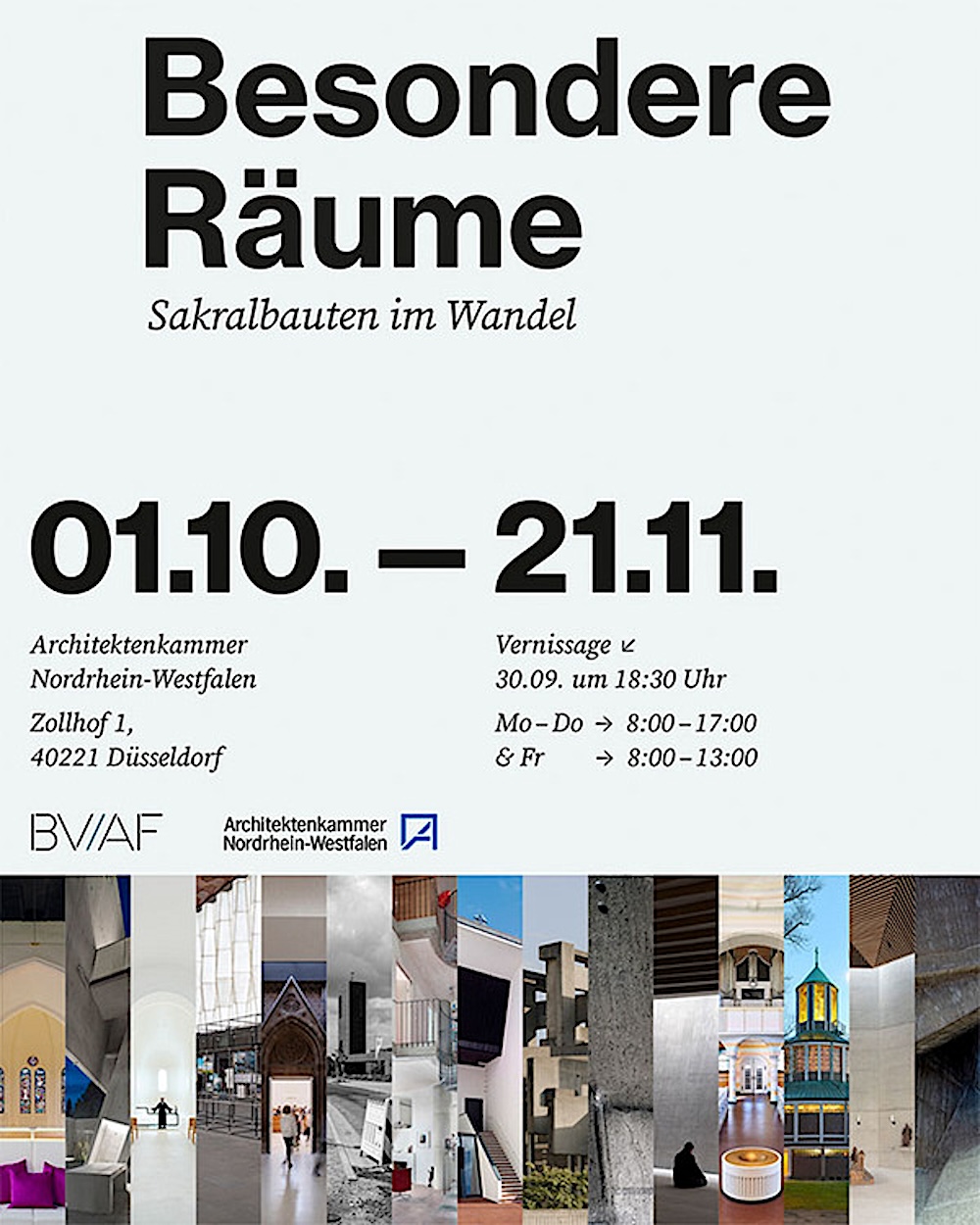

Besondere Räume – Sakralbauten im Wandel

Ausstellung des BVAF NRW in der Architektenkammer NRW

Landespreis für Architektur 2025 vergeben

25 vorbildliche Bauten wurden ausgezeichnet

WIR SUCHEN SIE!

CUBE sucht ab sofort Mediaberater (m/w/d) für München und…